Phnom Penh calling

“I Khmer Rossi hanno lanciato un’offensiva su Phnom Penh, l’Agenzia France-Presse riporta di infiltrazioni nel quartiere di Toul-Kork, nel nord-ovest della città, provocando il panico” – Le Monde, 16 aprile 1975.

Archivio storico Le Monde

“Phnom Penh è libera. L’intera Cambogia, dopo cinque anni e 29 giorni di guerra, è libera. Le forze armate popolari di liberazione nazionale sono entrate questa mattina nella capitale da tutte le direzioni” – L’Unità, 18 aprile 1975.

Archivio storico L’Unità

Qui un reportage di Repubblica del 2005.

Ricorrenze. Commemorazioni.

40 anni fa esatti, i Khmer Rossi di Pol Pot, Noun Chea, Ieng Sary e Khieu Samphan entravano nella capitale cambogiana Phnom Penh, “liberandola” dalla dittatura di Lon Nol.

Così, mi accingevo a scrivervi un post. E, mentre raccoglievo le idee, mi sono soffermato un secondo. Cattiva idea, perché in quel momento mi sono chiesto: che senso ha scrivere oggi dell’ingresso dei Khmer Rouges a Phnom Penh?

Quarant’anni sono passati e se fossero stati 200 avremmo sentito meno la differenza. Basta guardare i titoli de L’Unità per restare basiti al “Caloroso messaggio del PCI al FUNK“.

Oggi quel “caloroso messaggio” sarebbe un tweet istantaneo ed instantaneamente dimenticato.

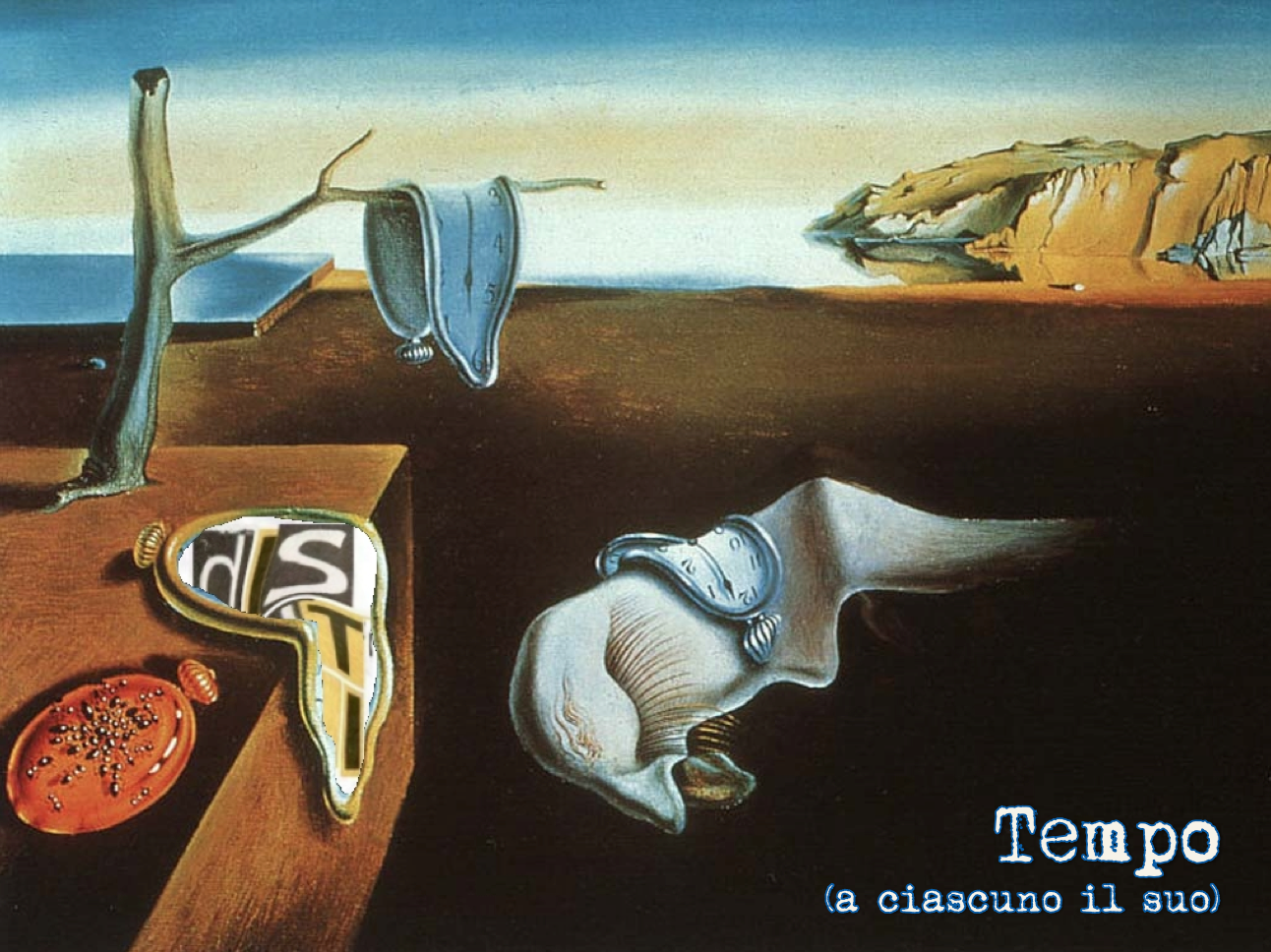

Curioso: anche il dimenticare aveva un tempo diverso quarant’anni fa.

Quarant’anni sono passati ed i processi marciano sempre sul pantano, in attesa di aggiungere qualche altra condanna giuridica a quelle storiche che nel frattempo si sono accumulate.

Quarant’anni sono passati e le storie si perdono.

Storie come quelle di Sophal Ear e la sua fuga dalla Kampuchea Democratica. Storie come quelle di Saloth Sar quando non era Pol Pot, ben raccontata da Peter Fröberg Idling nel suo libro “II sorriso di Pol Pot“. Storie come quelle del mio padrone di casa a Phnom Penh, un medico che non so come è sopravvissuto a quei quattro anni di follia. Storie come quelle di Hok. Storie come quelle del pittore Vann Nath.

Storie anonime come quella raccontatami da mio padre di quel vecchio signore khmer che durante una pausa dell’udienza nel processo 001 si è fermato a fissare Duch, il boia di Tuol Sleng.

Storie come quelle che racconta Terzani. O come quelle di Elizabeth Becker, una delle poche occidentali ad entrare in Kampuchea Democratica, testimone al processo 002.

Storie come quelle dei volti di Tuol Sleng.

Lo sappiamo bene, noi in Italia, come si perdono facilmente le storie. Lo sappiamo bene, a pochi giorni dal 70esimo del 25 Aprile.

Vorrei raccontarvi la storia di Phnom Penh, vorrei farvi sentire gli spari per le strade di quel 17 aprile, il panico, ed il vuoto assordante due giorni dopo, nella città evacuata, la desolazione.

Vorrei disegnarvi le migliaia di persone distribuite per le campagne, vestite di nero e costantemente al lavoro fra le risaie, le dighe, le cave. Formiche.

Vorrei riportarvi le testimonianze dei lavoratori nelle saliene, le loro descrizioni di come il sale non lavato per giorni bruciasse la pelle.

Vorrei che fra le mie parole e le immagini vi poteste calare nella realtà di quegli anni.

Se ha un senso parlare di Phnom Penh e della sua, diciamo “controversa”, liberazione quarant’anni dopo è sicuramente perché quello fu l’inizio di una discesa agli inferi tanto frequente quanto unica nella storia. Se il Ruanda ci colpisce per la sua fulmineità, la Germania nazista per la sua sistematicità, la Cambogia dei Khmer Rossi è più difficile da classificare, perché fu l’apoteosi di una follia in cui anche l’elementare dicotomia amico/nemico ha perso senso.

Sono sempre più perplesso quando sento le varie formule ricorrenti sui sensi della storia (“mai più” o “chi non conosce la storia è condannato a ripeterla“), perché mi paiono tutte partire da un presupposto errato, come se l’uomo imparasse alcunché dalla storia.

Ma come possiamo imparare dalla storia? I contesti cambiano e c’è sempre una buona scusa per fare dei distinguo.

Cosa resta? Resta Phnom Penh svuotata; resta un tribunale; restano quei volti. A fissarci. Quasi a chiamarci.

Se non possiamo ottenere granché dalla storia, mi accontenterei di ottenere qualcosa almeno dalla memoria di ciascuno di noi.

- Tuol Sleng

- Evacuazione Phnom Penh

- Tuol Sleng

- Libération

- Libération

- Tuol Sleng

- Phnom Penh

- Khmer Rossi

Vidi un film, per caso, una sera in televisione (all’epoca in cui ve ne erano poche, non come oggi). Il suo titolo era “Urla del silenzio” e così venni a sapere per la prima volta di cosa era accaduto anche in quel paese.

Oltre al film e a ciò che era accadito e stava accadento ancora (erano passati pochi anni), ciò che mi mi sconvolse (ero giovane e ingenua, non sapevo ancora del male insito negli uomini) era che i campi di concentramento tedesco erano ancora freschi “di stampa” e che già altriparte del mondo grondavano quel tipo di sangue. Come era possibile che gli uomini non apprendessero dai loro errori?

Sai la domanda me la faccio ancora, eppure non son ne più giovane, ne più ingenua

"Mi piace""Mi piace"

L’ha ribloggato su redpoz.

"Mi piace""Mi piace"

alle tue domande e dubbi c’è chi ha dato una risposta, nel suo genere, geniale:

"Mi piace"Piace a 1 persona

L’età della protagonista mi mette i brividi.

A parte questo, la conclusione (che credo ne sia un pò il senso) è spettacolare.

No: tutto il testo è spettacolare.

"Mi piace"Piace a 1 persona

direi di sì. splendidi odp 🙂

"Mi piace""Mi piace"

Pingback: Don’t think I’ve forgotten | i discutibili